「まず〜い、もう一杯!」の青汁で知られるキューサイは、創業以来、健康食品市場で確固たる地位を築いてきた。しかし、消費者の購買行動がデジタル化する中で、従来の電話注文中心のビジネスモデルから、ECを中心とするマルチチャネルを軸とした新たな成長戦略へと舵を切っている。

その一環として、ECサイトの強化とデジタルマーケティングの推進を加速。より効果的なマルチチャネルでの顧客体験提供を実現するため、同社はTreasure Data CDPを導入し、さらにTreasure Data Customer Journey Orchestration(以下、ジャーニーオーケストレーション)を活用することで、オンラインとオフラインの顧客接点を統合。データを軸にしたマーケティングを推進し、売上向上を目指している。

今回は、キューサイが抱えていた課題、CDPおよびジャーニーオーケストレーション導入の背景、それに伴う成果や今後の展望について、同社 執行役員 兼 営業戦略本部副本部長 兼 CX Commerce Design部長 小森谷裕之氏と営業戦略本部 ウェルエイジング事業企画部 データインテリジェンス課長 武藤勝氏に話を伺った。

キューサイ株式会社 執行役員 兼 営業戦略本部副本部長 兼 CX Commerce Design部長 小森谷 裕之 氏(左)

同社 営業戦略本部 ウェルエイジング事業企画部 データインテリジェンス課長 武藤 勝 氏(右)

健康食品企業からウェルエイジングカンパニーへ

2025年で創業60周年を迎えるキューサイは、青汁をはじめとする健康食品やスキンケアブランド「コラリッチ」、ひざ関節の曲げ伸ばしを助ける「ひざサポートコラーゲン」など、多彩な商品を展開している。従来は「青汁」のイメージが強かったが、現在では健康食品と化粧品の売上がほぼ横並びとなり、総合的なウェルネスブランドへと成長している。

2022年には「心身のウェルエイジングを発展・普及させ、人々が前向きに歳を重ねられる世界を実現する」という企業ミッションを掲げ、「ウェルエイジングカンパニー」への転換を加速させた。

このミッションのもと、キューサイは商品の販売にとどまらず、ライフスタイルの提案へと役割をシフトさせている。コンテンツサイト「WELMAG」では、エイジングに関する情報を発信し、さらに「人生初を、いつまでも。」というコーポレートスローガンを掲げたブランディングを展開。新たな価値観を提示することで、エイジングを前向きに楽しむライフスタイルを発信している。

ECを「売れる場」に進化させることが最大の課題

キューサイは長年、テレビCMやインフォマーシャルを活用した電話注文を主力の販売チャネルとしてきた。しかし、消費者の購買行動がデジタルへと移行するなかで、ECの重要性が高まり、従来の販売手法だけでは顧客接点として十分ではないと感じていた。

「ECをしっかりお客様とコミュニケーションしていける場、さらには『売れる場』に進化させることが最大の課題だった」と、小森谷氏は語る。それまでのキューサイのECサイトは、CMやインフォマーシャルを見た視聴者が検索して訪れる「着地点」としての役割が強く、EC単独で顧客と継続的なコミュニケーションを取ることが難しい状態だった。そのため、顧客との関係を深め、購買へとつなげる仕組みの構築が不可欠だった。

「もともとECは単独の販売チャネルというよりも、テレビCMなどを見たお客様が検索してたどり着く場としての役割が強かった。そのため、EC自体の販売力やCRM機能が十分でなく、改善の余地が大きかった」と小森谷氏は振り返る。

小森谷 裕之 氏

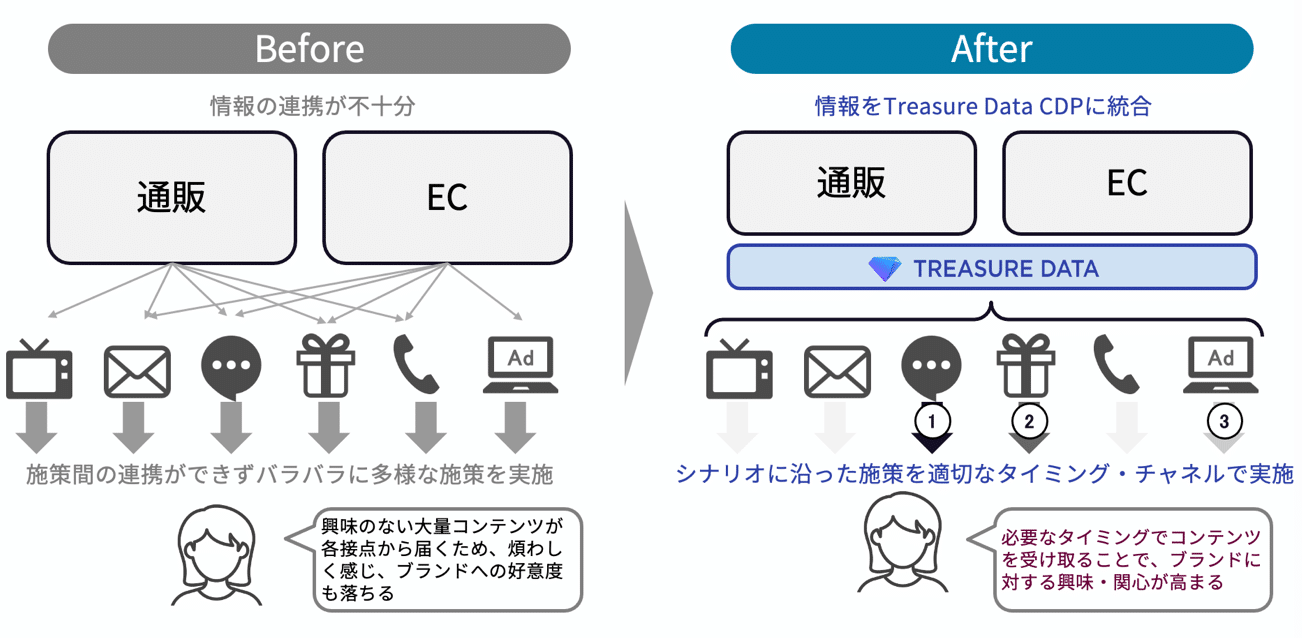

さらに問題を深刻化させていたのが、チャネルによって顧客データが分断されていたことだ。オフライン・オンラインを統合したマーケティングができず、ECでのリピート購入や定期購入の促進を十分に機能させることができなかった。その結果、LTVの最大化に大きなハードルがあった。

また、長年にわたる機能追加によりシステムが複雑化し、顧客の利便性が低下していたことも問題だった。使い勝手の悪さは離脱率の増加を招き、ECの成長を妨げる足かせとなる。

こうした課題を解決するため、キューサイはECサイトの刷新を決定。サイトのシンプル化を進めると同時に、顧客データの統合と活用を進めることで、ECの役割を「単なる購入窓口」から「継続的な顧客関係を築く場」へと進化させる方針を掲げた。

売上向上と業務効率化の両立を目指す

ECの成長とCRMの最適化を図るため、キューサイはTreasure DataのCDPを導入する決断を下した。

CDPの選定にあたり、武藤氏は以下のポイントが決め手になったと語る。

- データ統合の柔軟性:オフラインとオンラインのデータを一元管理し、顧客の行動を包括的に把握。他システムとの柔軟なデータ連携が可能。

- 非エンジニアでも扱える操作性:マーケティングチームがデータを活用しやすいGUIベースの管理画面を備える。

- SaaS型のメリット:システムのアップデートや機能改善が随時行われ、常に最新の状態で利用可能。

- カスタマーサポートの充実:導入時からトレジャーデータのカスタマーサクセスをはじめとしたサポートチームが事業理解を深め、伴走支援を提供。

CDPの導入により、オフラインとオンラインのデータ統合が実現し、一貫した顧客対応が可能になった。

さらに、CDPの機能の1つであるジャーニーオーケストレーションを導入することで、顧客ごとの購買行動に応じたシナリオ設計を実施できるようになった。

CDPとジャーニーオーケストレーションの利用による効果

「データが蓄積されているのに、それを活用しないのはもったいない。ジャーニーオーケストレーションで、より精度の高い施策が可能になりました」と武藤氏は力を込める。

ジャーニーオーケストレーション導入の背景には、マーケティング施策の自動化による業務負荷の軽減という狙いもあった。それ以前は、リストの作成やターゲティングを手動で行う場面が多く、作業工数の増大が課題となっていた。武藤氏は、「ジャーニーオーケストレーションで、売上向上と業務効率化の両立が実現できると考えました」と振り返る。

武藤 勝 氏

導入を契機に社内に浸透するデータ活用の文化

ジャーニーオーケストレーションにより、キューサイのマーケティング施策は大きく変革を遂げようとしている。従来は一斉配信型のメールマーケティングや広告施策が中心だったが、顧客の購買行動や興味関心に応じたパーソナライズドなアプローチが可能となり、施策の精度向上が見込まれている。

たとえば、購入履歴を分析し、適切なタイミングでメールやLINEメッセージを配信することで、顧客ごとに最適な購買体験提供が可能になる。さらに、商品ページを訪問したものの購入に至らなかった顧客には、ファーストパーティークッキーを活用したリターゲティング施策を実施するといった具合だ。適切なタイミングでのフォローアップが可能となり、コンバージョン率の向上につなげられる。

また、オフライン施策との統合も進行中だ。従来、キューサイの販売チャネルは電話と紙媒体が中心だった。そこで、オフラインとECの統合を進め、よりシームレスなカスタマージャーニーの設計を図っている。DMやカタログの送付タイミングを最適化し、ECと連携したマーケティング施策の展開を目指している。

さらに、紙媒体からデジタルへの誘導を強化するため、2次元コードを活用し、ECサイトやLINEアカウントへのアクセスを促進している。これにより、オフラインの顧客もスムーズにデジタル上での購買やコミュニケーションに移行できる環境を整えた。

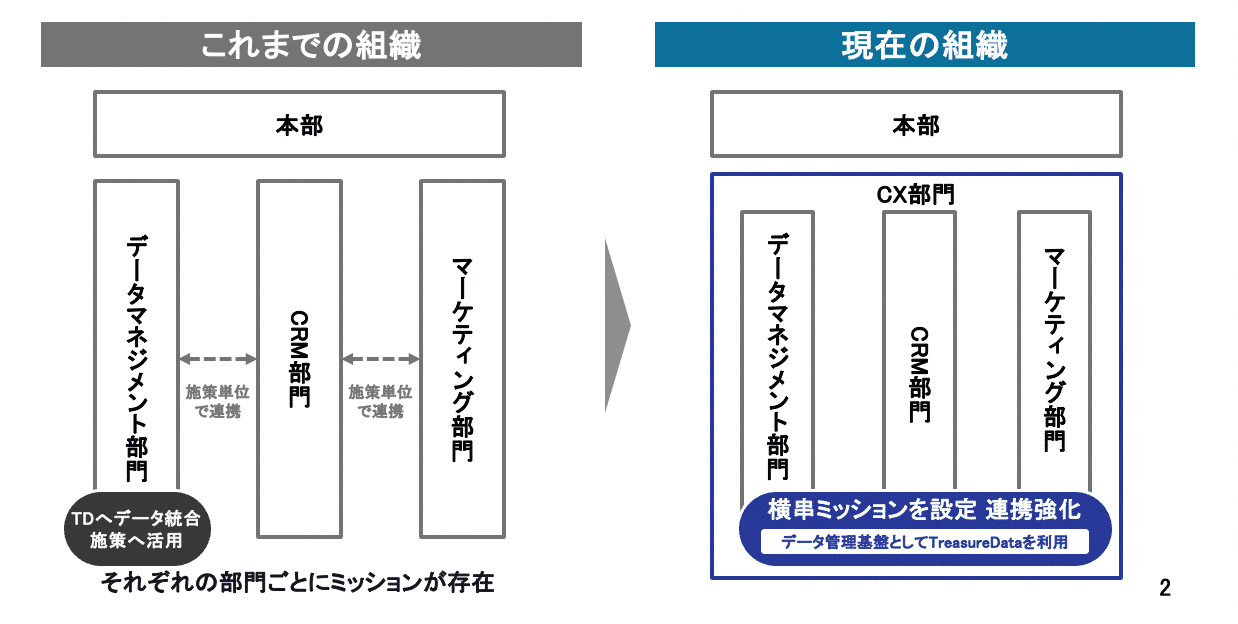

CDPの導入を契機に社内でのデータ活用文化も浸透しつつある。ECとCRMの統合を進める中で2025年1月に「CXコマースデザイン部門」を新設。これは、もともと別々だったCRMとECのチームを統合し、よりCX(カスタマーエクスペリエンス)を重視した戦略を推進するための組織改編の一環として実施されたものだ。

CDPの導入はCRMやECのチームにとどまらず、全社的なDX戦略における核となるツールとして活用されている。組織の構造も見直され、デジタル活用を前提としたマーケティング体制が整えられた。これにより、社内のあらゆる部署がデータを活用し、より精度の高い意思決定を行える環境が整備されつつある。

データ活用を加速させる組織体制の構築

データを最大限に活かし、最適な顧客体験を提供する

今回の取り組みは、キューサイのDX(デジタル改革)を推進するうえでの大きな一歩となったが、今後も、データ活用の高度化を推進し、さらなる成長を目指していく。

まず見据えるのは、広告効率の改善だ。マーケティング投資の最適化を図るため、購入直後の顧客へのウェブ広告配信を控えるなど、無駄な広告の削減を進める。また、VIP顧客と類似する新規顧客を特定し、より精度の高いターゲティングを行う施策も検討している。

次に、オンラインとオフラインのさらなる統合強化も、引き続き重要なテーマとなる。ジャーニーオーケストレーションを活用し、ECとオフラインのデータを連携。DMや同梱物を活用した最適なアプローチを構築し、顧客との関係をより深めていく。「会報誌やDM、メールなどを適切な順番で届け、それでも反応が得られない場合に初めてウェブ広告を活用する等、顧客一人ひとりに最適なタイミングで、コスト効率の良いマーケティング施策を展開できる仕組みをつくりたい」と小森谷氏は語る。

また、社内のデータ活用の拡張も進めていく。現在、EC部門を中心にデータ活用が進んでいるが、これを他部門にも広げ、全社的にデータを意思決定に活かす体制を整備する。「データを扱える人材が限られている現状を変え、社内全体でデータを活用できる文化を築きたい」と武藤氏は意気込む。

加えて注力していくのが、キューサイのブランド戦略の中核であるウェルエイジングの深化だ。年齢を重ねることを前向きに捉え、ココロ豊かに生きていくためにも、顧客のエイジング状態を可視化するサービスを提供し、エイジングイシューに基づいた最適な商品やサービスの提案を強化していく。「ウェルエイジングの価値をさらに発展させるため、データを活用して一人ひとりに合った健康・美容の選択肢を提供できるようにしたい」と小森谷氏は語る。

ジャーニーオーケストレーションの導入により、いわゆる「販売促進」から、「顧客との長期的な関係構築」へと進化を遂げたキューサイのマーケティング。

CDPとジャーニーオーケストレーションを軸にマーケティングの精度を高め、社内のデータ活用基盤を強化することで、「データを最大限に活かし、究極のパーソナライゼーションを進める」。それが、キューサイの目指す未来である。